【週刊 米国スポーツ&エンタメ最新SDGs事例 #3】Audi社の「全MLS株ドルコスト平均法」スポンサーシップ

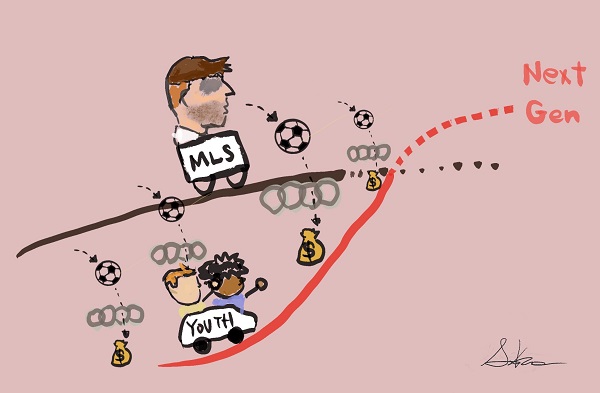

♬Playlist of this Article 【当シリーズについて】近年話題のSDGs。対応に追われた企業では、「バッジをつけるだけ」「ホームページ上で既存取組の名前を『CSR』から『SDGs』に変えるだけ」の”なんちゃってSDGs”が横行しています。2030年を過ぎてもSDGsブームは終わりません。なぜならそんな簡単に世界は変わらないから。名前は変わってもこの時代の潮流は変わりません。それならば、本質的なSDGs策を考えませんか?とっつきやすいスポーツ&エンタメ界のアメリカ最新SDGs事例を通して、SDGsのエッセンスを一緒に学んでいきましょう。 ■MLSとAudi社 1993年に誕生した新興プロスポーツリーグである米国メジャーリーグサッカー(MLS)は、いわゆる北米4大スポーツに属するメジャーリーグベースボール(MLB)のMLB.TVやNBAのNBA TV/NBA League Passといった有料ストリーミングサービスを持っていない。 その理由は、やはりそれらのスポーツリーグと比べてまだまだ不人気であり、そうしたシステムを作るコストを賄うだけのユーザー獲得を見込めないからというのが大きい。 スポーツ専門のケーブル局ESPNなどで試合は放送されているが、アメフト(NFLと大学)や野球がメインで、狙って観ようとしない限り、中々MLSの試合中継に出くわすことは少ない。私の住んでいるNYにもチームが2つあるが、地上波にいたっては、夕方のニュースのスポーツコーナーで取り上げられることはまずない。 そんなMLSだが、もちろんたくさんのスポンサーがついている。今回はその中でもAudi社の「Audi Goals Drive Progress」についてご紹介する。 Audi社は、2015年からMLSの公式自動車メーカーパートナーとなってから、年間のNo.1チームを決めるシーズンプレーオフトーナメント「MLS Cup」の冠スポンサーをはじめ、リーグの他にも10以上のチームのスポンサーとなっている他、D.C. ユナイテッド(ワシントン)の新スタジアムの命名権を取得し、2018年7月に「Audi Field」がオープンした。 ■ゴールの数だけサポート金額を増やす「Audi Goals Drive Progress」 「Audi Goals Drive Progress」は、Audi社がMLS各チームのユースアカデミーを支援するプログラムである。 全チームのレギュラーシーズンでゴールが決まる度に支援金額を$500追加していくというものだ。 さらに、オールスターゲームでは1ゴール$5,000、MLS Cupプレーオフでは$2,000、決勝戦MLS Cupでは$10,000といったように、特別な試合では金額が増えていき、年間最大100万ドルまで支援するとしている。さらに、得点王に輝いた選手の所属するチームのユースアカデミーには、$10,000の追加支援が実施される。 ユースアカデミーへの支援金は、教育、交通、ハウジングの3つの用途に使われる。 具体的には子供たちに、サッカーはもちろんその他の勉学サポート、試合や遠征時の費用、アカデミーの寮での生活支援などを通して、各チームのユースアカデミーの総合力強化や、本来サッカーの実力はあるが経済的に理由によりワンランク上に進めない子供たちの後押しを行っている。Audi社はユースアカデミーに対する支援に精力的で、この他に、Audi Centerというトレーニング施設を提供しているチームもある。 ユースアカデミーで励む子供たちのドキュシリーズも当社スポンサーの下、MLSの公式YouTubeやAudi社ウェブサイトで公開されている。 ■Audi社のマーケティングの妙 ゴールの数に応じた金額を支援するというのは何も特別新しいことではない。例えばメジャーリーグでは、ホームラン数や打率に応じた慈善団体への寄付などが度々実施されている。 当プログラムのポイントの一つは、支援先がMLSのユースアカデミーに向けられている点である。 つまり、リーグのトップスポンサーであるAudi社は、言ってみれば、自らの一事業の未来に投資していることになる。そして、その事業は毎年着実に成長している事業なのだ。 当プログラムの説明において、「年間最大100万ドルまで支援」と述べたが、これも一つのポイントである。 元々、決まった試合時間で開催される上、試合数が決まっているシーズンの総ゴール数など、予想以上に極端に大きい数字になるものではない。そこに更にしっかりCAP(上限)をかけているのだ。 「全」ユースアカデミーを通して「着実に成長している」リーグに「決まった期間で(シーズンに応じて調整しながら)一定少額」の投資をしていくAudi社の当プログラムは、まるで着実に成長を続ける全米インデックス株にドルコスト平均法で米国が投資しているような状態であると言える。 つまり、リスクを抑えたすごくカターい投資なのだ。 そしてさらにもう一つ、個人的に興味深い点を挙げたい。Audi社のプレスリリースでは、当プログラムの支援金が実際にどのように使われたかを例示している。 注目したいのは、やはり自動車メーカーということもあり、上記太字のように「教育・交通・住居」のうちの「交通」に属する移動手段の調達が目立つ点だ。 前述の総額百万ドルを仮に全チーム数の27で割ってみると、1チームあたり約$37,000ドルだ。確かに車を一台買うのにちょうど良い値段だ。 何が言いたいかというと、(上の計算で仮定した場合にということは協調しておきたいが、)実質「チームに1台Audi車を提供する」プログラムと捉えなおすことができなくもない。 そこに、「子供たちの教育・交通・住居の支援」といった大義名分(社会的ミッション)であったり、「ゴール数が増えた分だけサポートする」(上述のようにむしろ定額からの減点式なのだが)といったゲーム性であったりが加わることにより、注目されるアクティベーションになっている、というのは実に面白い。 さらに、2019年の当プログラム発表当初は(現在はもう実施されていない)、「ファンが各ゴールについて特定のハッシュタグをつけてツイートすると、シーズンを通して平均ツイート数が多いチームのユースアカデミーに追加で$50,000を支援する」というように、他のスポーツリーグと比べて年齢層が低いMLSのファンを意識したSNSでのファン参加型のエンゲージメント企画も実施していたことも付け加えておきたい。 以上ご紹介したAudi社のアクティベーションからの学びとして、企業がSDGsを掲げたスポンサーシップを実施するにあたり、別に「必要に迫られてSDGsやってます」感バリバリのCSR施策になる必要は全くないということだ。 当プログラムのように、自らの事業に資する形で、新興プロスポーツリーグでも、少額でも、リスクの少ないカタい形で、ミッションを掲げ、ファンエンゲージメント性の高い形で実施することが可能なのだ。 特に、今後SDGs関連のアクティベーションを企画する新興スポーツやスポンサー企業にとって、MLSでのAudi社の当プログラムは大変参考になる事例である。 【スライドは👉こちらから無料でダウンロードいただけます。是非ご活用ください。】 Sho …

【週刊 米国スポーツ&エンタメ最新SDGs事例 #3】Audi社の「全MLS株ドルコスト平均法」スポンサーシップ Read More »